只字未提“信托”为何被认定为“遗嘱信托”

摘要 《信托法》自颁布至今,应用最为广泛的领域无疑是信托产品,即信托公司通过发行集合资金信托产品募集资金,投资于特定项目,为信托计划投资者赚取收益。但信托的另一面——作为财富保全传承的工具,也仅仅在2012年以后才陆续在国内落地。在作为产品的信托大行其道之时,即便有所谓的“信托纠纷”,其实也往往是受托人与

《信托法》自颁布至今,应用最为广泛的领域无疑是信托产品,即信托公司通过发行集合资金信托产品募集资金,投资于特定项目,为信托计划投资者赚取收益。但信托的另一面——作为财富保全传承的工具,也仅仅在2012年以后才陆续在国内落地。在作为产品的信托大行其道之时,即便有所谓的“信托纠纷”,其实也往往是受托人与融资方(即信托资金使用方)的纠纷。在裁判中,对于何谓“信托”及如何甄别“信托”的问题上,往往不是法院审理的争议焦点。倘若司法实践对信托如此陌生,那么信托如何被理解、被认可,当然就成为一个问题。

不久前的这则上海市第二中级人民法院的判决(以下简称“沪案”),在信托圈中广泛传播。的确,沪案判决,也增强了信托业界的信心,我们也看到了一线法官的专业素养。本文中,笔者拟从如何判定委托人意图的角度入手,抛砖引玉与业界贤达探讨。

被忽略的委托人意图

英美法下,信托有效设立除需满足信托当事人能力要件、设立方式要件及合法性要件以外,还需满足“三个确定性”条件,这是 Knight v. Knight(1840)一案中所确立的。“三个确定性”包括,意图的确定性、标的的确定性和受益人的确定性。

我国《信托法》第11条第(二)、(五)项,分别就信托财产的不确定和受益人的不确定进行规定,即:如信托财产不确定或受益人不确定,则信托无效。有观点认为,似乎我国《信托法》忽视了对委托人意图的关注。之所以如此,和我国信托设立多采取信托合同这一方式或许有关。在委托人和受托人通过合同方式确立信托法律关系的情况下,似乎委托人设立信托的意图不再是一个值得立法者关注的问题。出现这一情况,笔者考虑,或许也和信托制度在大陆法系的引入有关。

在英美法系,信托制度早于合同制度;而大陆法系则是移植借鉴信托制度。大陆法系在移植信托制度时,合同制度已经建立,因此移植信托制度的过程中,立法者难免会考虑如何与现有法律制度的衔接问题。此种“衔接”,在委托人之债权人申请撤销信托问题上也有体现。将信托与合同某种程度地“匹配”,或许是立法者的无奈之选。但是,立法对于委托人意图这一至关重要的确定性规则的忽视,或许埋下了隐患。

如何判定委托人的“意图”——从龚如心830亿遗嘱案谈起

有关委托人设立信托的意图,根据Knight v. Knight(1840)一案,委托人将财产赠与他人,同时对赠与人有权“命令”、“推荐”或“恳请”、“希望”赠与人为了第三人的利益而处分财产,虽然出现了“赠与”的字样,但实质上委托人将被视为有设立信托的意图。在其他要件成立的情况下,委托人与“受赠人”之间的关系构成信托关系,而非赠与关系。赠与法律关系下,受赠人取得了财产完整的所有权。而信托法律关系下,“受赠人”(实质应为受托人)取得的是普通法上的所有权,而受益人取得的是衡平法的所有权,也就是说受托人名下的所有权并不完整;此外,受托人对受益人负有信义义务,这也是赠与法律关系中不存在的。因此,确定委托人的意图,意义之重大,不言自明。

在确定委托人设立信托意图方面,龚如心830亿遗嘱案也是一个极好的案例。

根据新闻报道,龚如心在2002年的遗嘱中写明“我所有财产于我离世之后全部拨归华懋慈善基金有限公司”,同时也强调“设立中国的类似诺贝尔奖的世界性意义的奖励基金”,并“供养王氏家族的老一辈以及王氏后代深造”等。围绕这份遗嘱,华懋慈善基金主张“拨归”表示所有权的完全转移,认为龚女士是以遗嘱方式为公益捐赠行为,华懋慈善基金是受赠方,应取得龚女士遗产的完全所有权。而香港法院的终审判决认为,龚女士的遗嘱中已明确表明在其去世后,财产应如何管理,指明了财产的受益人,并希望成立由联合国秘书长、政府总理及香港特首组成的管理机构,监督基金运作。虽然并未有“信托” 字样,但也应认为龚女士的意图系设立信托,而非将财产赠与华懋慈善基金。

沪案中立遗嘱人意图的判定

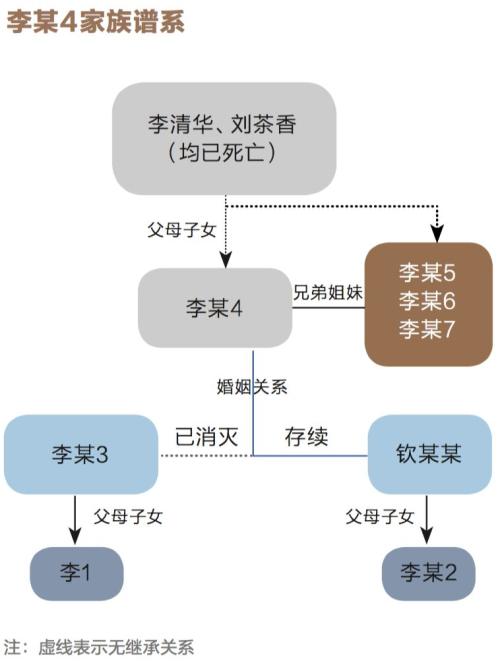

沪案之缘起,与立遗嘱人较为复杂的家庭关系不无关系(见下图)。立遗嘱人与前后两任妻子均育有子女。沪案一审阶段原告系立遗嘱人与第一任妻子所生子女;一审被告为两人,分别是立遗嘱人第二任妻子,以及立遗嘱人与第二任妻子所生子女;第三人,为遗嘱信托的受托人。古话说“清官难断家务事”,但是沪案中,法官抽丝剥茧,厘清了立遗嘱人的真实意图,的确是一份高质量的判决。

所涉遗嘱,与前述龚女士案例遗嘱极为相似,并未提及“信托”二字。遗嘱除对个人财产列明外,要求:(1)部分财产成立“XX 家族基金会”管理;(2)现任妻子及其所生子女可以领取生活费,某子女可获学费报销,三兄妹医疗费可获部分报销;(3)信托受托人可领取管理费;(4)规划身故后利用个人财产购房一处,并做传承之用,不得出售。

法院并未纠缠于“基金会”的法律概念、 身故后如何再次购房等,而是探究立遗嘱人 的本意,并认定:立遗嘱人的意思是不对遗产进行分割,而是通过第三方管理;确定了财产及管理方式;确定了受益人。因此一审法院认为,立遗嘱人意思表示符合信托的法律特征,根据继承法和信托法认定所立遗嘱为遗嘱信托,且为有效信托文件。二审法院认为:对行为人实施的无相对人的意思表示行为作解释,不能单纯拘泥于行为人使用的词句,而应当结合有关文本相关条款、行为人行为的性质和目的、生活习惯以及诚实信用原则来判定行为人的真实意思。

一审法院经审理,针对遗嘱的具体内容,分析了其所产生的相应法律效力,进而认为该遗嘱中的财产内容符合信托法律特征,并就遗嘱的效力根据继承法和信托法的规定进行了认定,本院认为一审法院的观点符合法律对无相对人意思表示行为解释的规范要求。尽管涉案遗嘱中部分文字表述不尽严谨与规范,但一审法院通过对涉案遗嘱通篇内容的把握与解释,将立遗嘱人在遗嘱中的财产安排定性为信托,符合该遗嘱的整体意思与实质内容。

通道信托和伪家族信托的名不符实

笔者认为,沪案判决说理清晰、透彻,其裁判思路某种意义上借鉴了Knight v. Knight(1840)所确立的“信托的三个确定性”。沪案中关于立遗嘱人意图的判定,值得信托业界深思。在通道类信托项目中,委托人几乎完全掌控了财产的管理权,受托人完全沦为“傀儡”,此时双方虽然签署的合同名为信托合同,但实质呢?此时双方当事人的真实意图、行为性质,笔者认为更接近于“委托法律关系”。

此外,关于“伪家族信托”——委托人设立家族信托,却保留了过多的控制权,甚至可以任意改变受益人、改变信托利益分配方式,我们称之为“伪家族信托”。虽然这一措辞不是规范意义的“法言法语”,但某种意义上反映了某些“家族信托”似乎并不满足信托的核心特征。此时,如从探究委托人的意图,从其行为的性质和目的等角度来看,笔者认为:这类所谓的“家族信托”更符合为第三人利益之“委托合同”,应成立委托合同法律关系而非信托法律关系。当然,此情境下之,财产并非构成信托财产,也就没有取得信托财产的独立性,风险隔离、定向传承的目的自然无法实现。

“名不副实”的民事行为,当然不能依据其“名”断其“实”。《民法总则》也确立了虚假意思表示行为无效的规则。第一百四十六条规定,行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。